Descripción y reseña sobre el autor Francisco Ajates en Hoy por Hoy Miranda de la Cadena SER.

Ralizado por el Dr. Carlos de las Heras, y presentado por José Ángel García.

Lunes 20 de enero de 2025

Lunes 20 de enero de 2025

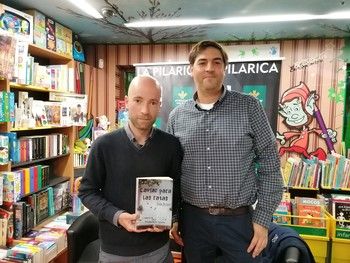

El Corte Inglés acogió este miércoles el coloquio «La magia de los libros», en el marco de las actividades por el Día Internacional del Libro. María Esther López, presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias, moderó un encuentro que contó con la presencia de las escritoras Carlota Suárez, Noelia Velasco, Rosa Valle y Cristina García, y el autor Francisco Ajates.

Fuente: LNE 24 de abril de 2024

Lunes día 06 de noviembre de 2023 .

Llevamos tanto tiempo en crisis, que ya nos hemos acostumbrado al sabor de la sangre y nos hemos vuelto prácticamente insensibles a los golpes. Tengo la impresión de que pase lo que pase, ya no somos capaces de levantarnos de la lona para seguir luchando, y lo único que nos queda es convertirnos en ovillo para encajar las tortas esperando que quizás con suerte la próxima sea menos dolorosa que la anterior, y eso nos otorgue un punto de tregua conciliadora con el que logremos tirar hasta que llegue la siguiente.

Y es que después de tantos años viendo cómo el mundo que nos rodea se desmorona, creo que hemos perdido del todo la capacidad de reaccionar cuando algo no está bien, y al final nos resignamos a aceptar el vano consuelo de que seguramente habrá alguien no muy lejano, o sí, es lo mismo, que lo esté pasando peor, mientras yo me puedo permitir el lujo de programar unas vacaciones, o de tomarme unas cervezas el viernes con los amigos. Así que, ¿con qué derecho puedo quejarme?¿Acaso sirve de algo?

Bueno, pues más de una década escuchando a los grandes gurús de la macroeconomía amenazar con que lo peor estaba aún por venir, unos pocos, con el beneplácito de los que mandan que suelen ser bastante cobardes, por fin han logrado convertirnos al resto en pequeños pececillos nadando distraídos en medio de un océano de conformismo, mientras ellos, vestidos con trajes caros y sentados en grandes butacas de piel, muertos de risa, lanzan una y otra vez las redes al mar para pescar sin ningún tipo de escrúpulo. Porque claro, eso es lo que tiene la pesca de arrastre, que no discrimina. Y que, si ya está mal robar al que tiene mucho, no sé cómo calificar a quien se lo hace al que apenas puede llegar a fin de mes.

Entre las que se están desternillando con esta situación de crisis se encuentran las empresas energéticas: Endesa, Iberdrola, TotalEnergies, Naturgy… Por citar a algunas. No voy a pararme a soltar datos que ya todos hemos escuchado estas últimas semanas, pero desde que estalló la guerra de Ucrania, hemos visto cómo los precios han escalado debido a las sanciones a Rusia, según nos han explicado. Y claro, cuando los precios suben, lo que ocurre es que el dinero cambia de manos, y en este caso, la guerra ha sido la excusa perfecta para llenar las arcas de estas empresas que menciono, al mismo tiempo que nuestros bolsillos se han ido vaciando; y en solo año y medio, han batido récords de beneficios, llegando incluso algunas de ellas a incrementarlos en más de un 40% (Repsol, por ejemplo, en los nueve primeros meses del 2022 aumentó sus beneficios en 1.300 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior). Pero ¿qué pensaríais si os dijera que nos están tomando el pelo con esto de las subidas de los precios, y que lo único que han hecho es ponerse todos de acuerdo para desvalijarnos amparados en una crisis de suministro? A las pruebas me remito.

Esta misma semana, sin ir más lejos, yo mismo he sufrido una bofetada de espabilina. Después de llevar toda la vida con la misma compañía eléctrica, creyendo que el trato que me dispensaba era cuando menos justo, y ajustado a la realidad de los tiempos, un par de buenos compañeros me instaron a que comparase mi tarifa con las ofertadas por otras empresas de la competencia. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que vivía en la más absoluta ignorancia a este respecto, ya que algunas ofertaban un precio del kilovatio muchísimo más bajo que el que yo estaba pagando, y para cambiarse de compañía bastaba con hacer una llamada de teléfono. Pero mayor fue esta sorpresa cuando mi anterior suministrador, el de toda la vida, me llamó alertado por la solicitud de cambio que les había llegado y me ofreció bajarme el precio del kilovatio a justo la mitad de lo que había pagado durante el último año y medio. Un precio menor que el que venía pagando durante muchos años, antes incluso de que estallara la guerra de Ucrania. Así que, ¿dónde narices está la crisis de suministro? ¿Por qué si han podido bajarme el precio a la mitad, a cobrarme menos por cada kilovatio que lo que me cobraban cuando no había crisis, se permiten el lujo ahora de multiplicar por dos sus beneficios a costa de nuestra ignorancia? La mía, que por suerte puedo seguir llegando a final de mes a pesar de estos estafadores, pero también la de mucha gente que está evitando poner la calefacción este invierno por miedo a la factura que les va a llegar antes siquiera de que pase el frío.

En fin, ya veis en qué situación nos estamos moviendo. Una simple llamada de teléfono después de un buen consejo, y más de 400 € de ahorro al año. Multiplicad por los millones de usuarios que, sí o sí, debemos estar enganchados a la red eléctrica, y ahí tenéis los incrementos desproporcionados de las compañías eléctricas. ¿Acaso alguien no debiera ponerle freno a esto? Cada empresa es libre de vender sus productos como quiera, pero, si hablamos de algo así como la luz, el gas, el agua, los alimentos… ¿No debería alguien alertar de que esto está ocurriendo, en lugar de obligarnos a pagar porque sí o sí estamos obligados a consumir estos productos? ¿Quién más se está enriqueciendo?

No sé si podemos hacer algo para que no nos roben de forma tan descarada, pero cuando menos, tenemos que salir del estado narcótico al que nos han inducido con tanto guantazo. Dejar de ser tan pequeñitos y hacer del número una ventaja.

Ya está bien de que nos tomen el pelo.

Francisco Ajates

Lo que ha sucedido esta semana en el Reino Unido con la muerte de su reina no ha hecho otra cosa que reafirmarme en la idea de que estamos inmersos en una enorme crisis de liderazgo. Es más, ha sido tan grande la aflicción que ha mostrado el pueblo inglés al enterarse del fallecimiento de la eterna Isabel II, que no me extrañaría que en algún momento a alguien de la corte real británica se le haya pasado por la cabeza mantener en secreto su muerte durante unos cuantos años más; el tiempo necesario para no tener que sufrir a Carlos III haciendo de soberano.

Ya sabíamos que era una mujer muy apreciada y seguramente gracias a ella la Corona inglesa como institución ha logrado mantenerse en un nivel de aceptación tremendamente alto después de los grandes escándalos del pasado. Y más aún teniendo en cuenta que en la actualidad, en países que se suponen modernos y en continua evolución como el Reino Unido, o España, claro, cuesta creer que aún siga habiendo cargos institucionales hereditarios. Porque no debe olvidársenos que más allá de la parafernalia, de las comodidades y de la sumisión de la que viven rodeados, los reyes actuales en la moderna Vieja Europa no son otra cosa más que eso, funcionarios al servicio del Estado al que representan. Y que conste que a mí personalmente no me disgusta que haya alguien que desempeñe esa labor representativa para su nación. Que se mueva fuera y dentro de las fronteras velando por los intereses de sus habitantes, a veces solo haciendo acto de presencia para darle el peso institucional a ciertos acontecimientos que lo merecen, pero al mismo tiempo alejado del ruido interesado en el que conviven hoy en día todos los políticos que dicen que nos gobiernan. De hecho, tampoco me parece mal que incluso cobren por un trabajo que yo no querría para mí mismo. Con lo que ya no comulgo tanto es conque lo haga como lo haga, tengamos que aguantarnos sin poder remplazarlo si al final su labor resulta un completo fracaso. Aunque la verdad, tampoco sé si podemos hacer mucho con otros cargos que se suponen electos.

Bueno, pues dentro de este contexto tan atemporal, no deja de sorprenderme que Isabel II haya sido capaz de consolidar una opinión tan favorable, y unánime, hacia su persona y su trabajo después de más de 70 años de reinado. A pesar del transcurrir de los tiempos, del avance de las democracias, todos, incluso muchos de los que formalmente debían promulgar su rechazo, han aceptado de buen grado su carácter de soberana. Y eso no deja de ser en sí una complicada paradoja. Estoy convencido de que a partir de ahora que por fin le toca coger el relevo a su primogénito comiencen a escucharse cada vez más altas las voces de aquellos que no conciben que un señor que ha vivido siempre entre pañales, rodeado sin merecerlo de lujo y pleitesía hasta niveles que los mortales comunes no llegamos ni a imaginar, se vea desde mañana mismo dando su consentimiento a cientos de decisiones que antes tuvieron que votarse en el seno de su gobierno, el democrático.

Este contrasentido es precisamente al que apelo cuando me refiero a la crisis tan grande de liderazgo con la que abría el artículo. Es difícil de entender que en estos tiempos en los que predomina el desencuentro, alguien que optó al cargo hace más de siete décadas por pura sucesión familiar, haya sido capaz tras su muerte de recibir tantas alabanzas por su desempeño. Y no solo en su país, sino en todo el mundo. Es como si de pronto al morirse ella, todos y no solo los británicos, hemos creído en cierto modo que el mundo perdía uno de sus líderes, a pesar de que como digo su estatus de gobernante haya sido impuesto.

Esta reflexión que hago entonces, sobre todo en una era en la que parece que siempre caminamos rodeados de mierda hasta el cuello, dice muy poco de los que tenemos ahora al mando, a pesar de que hayan sido elegidos en libre votación. Y si no, mirad lo que está pasando en el otro extremo de Europa.

Puede que a partir de ahora a los británicos solo les quede llorar la muerte de su apreciada reina y al resto, aunque sinceramente nos afecte más bien poco, sí que al menos nos dé para pensar un instante en qué es lo que queremos ver en un posible líder antes de dejar caer la papeleta con su nombre en una urna. No cometamos el error de darle argumentos a aquellos que siempre han querido ser gobernados por pura imposición. Además, en este preciso momento tenemos que tener mucho más cuidado con lo que hacemos, porque observando a algunos “líderes” en los que la población menuda se encuentra ahora poniendo su interés en las redes, parece que lo que está por venir será aún peor que lo que tenemos. En fin…

Francisco Ajates

Seguramente dirán que voy a referirme a algo que sucedía el siglo pasado, y mucho me temo que no podré negarlo. Pero aunque es cierto que cuando yo cumplía los 13 corría el año 1991, ahí es nada, tampoco se puede decir que nos vayamos a remontar hasta la época en la que nuestros padres acudían al colegio con poco más que un cuaderno y un lapicero, dispuestos a repasar la lista de los reyes godos justo después de rezar el rosario en pie junto al pupitre.

No, ni mucho menos. De lo que yo me acuerdo ahora, especialmente en estas fechas y porque tengo una hija de esa misma edad de la que hablo, es de los tiempos en los que empezábamos el curso escolar borrando las soluciones de los ejercicios en casi la totalidad de los libros escolares heredados después de varios años de uso penitente. Es cierto que alguno de estos libros apenas llegaba de una pieza cuando aún debían ofrecer su contenido durante un curso más; pero incluso así, cosidos con toneladas de cinta adhesiva para mantener su magreada estructura interna, lograban finalizar el año escolar con bastante dignidad.

La cuestión es que precisamente ahí, al menos en lo que al gasto en material necesario se refiere, residía parte de la coherencia en la definición del sistema público de enseñanza. En la facilidad que encontraban muchas familias para hacer que sus hijos comenzasen el curso sin poner en riesgo la economía doméstica al llegar el final del verano. Y eso que también nuestros padres se gastaban una pasta, pero muy lejos del despropósito con el que nos encontramos ahora, año tras año, al desembolsar la friolera de 300 € por hijo, o más dependiendo del centro, y solo contando libros. Tomos hiperilustrados que varios meses después muchos terminan almacenados sin uso en una caja porque han decidido cambiar alguna nimiedad en su contenido o forma. A veces insignificantes modificaciones que para nada justifican el cambio del ISBN, pero con el que se aseguran la publicación al año siguiente de una edición diferente, y obligan con ello a los padres a adquirir nuevos ejemplares.

Lo curioso de todo esto es que precisamente en la era digital en la que estamos criando a nuestros hijos, la comunidad educativa al completo, y aquí permitidme que incluya a todos los miembros de la administración pública que contemplan cada año este negocio perenne, no haya sido capaz de poner el grito en el cielo y abogar porque cada doce meses las familias no tengan que hacer tamaño desembolso. Y que conste que creo que no basta con lo que algunos profesores hacen con los libritos, que no es otra cosa que dejarlos cerrados hasta el último día de curso. Seguramente tengan las manos atadas y no puedan hacer nada al respecto, pero con este gesto, en lugar de reivindicar una postura en contra, lo que provocan es que los padres nos sintamos algo más que engañados con el precio. Alguien podía haberme avisado antes de empezar el curso y me habría ahorrado los 40 € que me costó el dichoso libro, ¿no?

La verdad es que por mucho que me esfuerzo no llego entender cuál es el beneficio para las familias, los alumnos primero, de este proceder tan insensato. Es más, lo mire por dónde lo mire, aparte de la ganancia para las imprentas y para los vendedores, y reconozco que tanto unos como otros ya se han llevado muchos palos durante esta última década, lo único que encuentro son desventajas. La primera de todas está clara: el gasto innecesario para las familias. Después, justamente ahora que estamos hablando del coste de la energía, ¿cuánta de esta energía hace falta para imprimir y encuadernar esta cantidad ingente de libros año tras año? ¿Y qué me decís del coste medioambiental asociado a la fabricación de este papel y a la posterior impresión de los libros? Si me apuras, hasta podríamos esgrimir algún argumento asociado a la salud de los alumnos. ¿O acaso no os da penita ver a ciertos niños portando a diario mochilas atestadas que pesan tanto más que ellos mismos?

Igual es muy atrevido por mi parte tratar de ofrecer una solución al respecto. Pero sin hacer un análisis profundo del problema, no más profundo de lo que ya he comentado hasta aquí, o del hueco que dejan los billetes salientes en mi cartera todos los meses de agosto desde hace unos cuantos años, en un panorama idílico y moderno me imagino a estos niños con una Tablet sencilla en la mochila. Un dispositivo adquirido nuevo, y si se quiere, al comienzo de cada ciclo educativo, por eso de mantenerse actualizado, y a los padres pagando cada año una licencia por la versión digital de los libros que usarán sus hijos durante el curso. Una licencia que debiera costar como mucho tres veces menos de lo que cuestan los libros impresos ahora, y de la que quizás se podría gestionar su compra e instalación a través de los centros de venta actuales, para que además de las editoriales, los vendedores pudieran seguir ganando su comisión. Una postura, esta de la venta centralizada, que también ayudaría a aquellas familias que no estuviesen habituadas a las nuevas tecnologías, y que podría asegurar sin perjuicio de nadie una venta legal de dichas licencias.

Vaya, después de poner por escrito esto sobre lo que ya llevo años reflexionando, todavía me encuentro más desconcertado. ¿Qué demonios estoy obviando para que gobierno tras gobierno, sin importar el color de sus ideales y por muchas reformas educativas que se planteen, nunca haya pensado en poner fin a un negocio tan lucrativo? ¿Cómo es posible que este gasto desmesurado se siga permitiendo en la enseñanza pública?

O mucho me equivoco, o aquí hay demasiados interesados dándole mordiscos a un pastel muy sabroso.

Francisco Ajates

En los primeros 18 años del Siglo XXI, en Estados Unidos habían muerto 128 estudiantes a causa de un tiroteo. 218.000 eran los afectados de manera directa en los más de 220 tiroteos registrados hasta ese año 2018. Solo en el año 2021, murieron en ese país la friolera de 20.920 personas por violencia con armas de fuego. La media de menores muertos cada año por armas de fuego asciende a más de 3.500… Y así, podríamos llenar la página con cifras tan apabullantemente dolorosas como esas.

Tan dolorosas, como los titulares que hemos leído estos días justo después de que, una vez más, en el país que presume de la democracia más avanzada del planeta, un chalado sin escrúpulos se levantara de la cama con la firme intención de acabar con la vida de varios chiquillos en una escuela de primaria además de la de alguno de sus profesores. Nada menos que 19 niños, de entre 9 y 10 años, y 2 profesores. Todos, víctimas inocentes de una sociedad que permite que una tras otra estas lamentables desgracias se sucedan sin hacer nada por evitarlo, aparte de salir en televisión muchos de sus famosos condenando con más o menos vehemencia los hechos; y sabiendo, que después de varios días, el asunto dejará de ser noticia, y los únicos que seguirán lamentándose de esta terrible desgracia serán los pobres padres, hermanos, primos, amigos, compañeros, o simples conocidos de aquellos que perecieron una triste mañana en la que salieron de sus respectivas casas convencidos de que nada impediría que regresaran a ella para continuar con normalidad viviendo el resto de su aún larga existencia. Tan solo diez años, por Dios, ¿alguien puede creerlo?

La cuestión, es que más allá de culpar a esos chiflados que un día se levantan pensando que la solución a todos sus problemas pasa por acabar con la vida de varios niños, además de la suya propia (lástima que no pensaron en invertir el orden de los factores esa misma mañana); incluso más allá de tratar de analizar por qué un joven aparentemente normal, por muchos problemas que tenga, no encuentra ni solución coherente ni suficiente apoyo alrededor para tratar de despejar de su cabeza los fantasmas del desaliento más superlativo que se pueda uno imaginar, lo que no podemos olvidar es que estas cosas suceden porque todos estos infelices han nacido y crecido convencidos de que es absolutamente normal tener un arma cerca. Ni más, ni menos. Puede que incluso en su propia casa, en el cajón de la mesita del dormitorio de alguno de sus progenitores, por si acaso un día, un enajenado del mismo nivel que ellos, decidía asaltarles a punta de pistola.

Seguramente parte de esto que voy a afirmar es un cliché televisivo, pero si como asegura la Asociación Nacional del Rifle tiene más de 16.000.000 de seguidores, muchos de ellos con tanto poder político y económico que nadie les puede meter mano, puedo imaginarme a familias enteras acudiendo a misa los domingos a rezarle a un Dios misericordioso en el que creen a pie juntillas, y regresando a su hogar una hora más tarde a limpiar la pistolita que guardan como oro en paño junto a la Biblia. Esta idea, la del buen padre de familia enseñando a su hijo adolescente a usar un Colt Ar-15 —un juguetito del que se venden alrededor de 1.5 millones de unidades al año, así que podéis imaginar cuántos de estos padres ejemplares tienen uno en casa, si no más—, cuando para lo único que les puede servir en el futuro esa enseñanza es para dispararle a otra persona, me genera un sentimiento de rechazo sublime. Casi tan grande, como el que me produce ver una pistola fuera de la funda de alguien que de verdad sabe y debe usarla aquí en España.

Y es que aunque nos cueste admitirlo, y dejando a un lado las cuestiones monetarias, que en este asunto de las armas en Estados Unidos son quizás la otra parte del problema, el rasero de la normalidad no es el mismo dependiendo de dónde tenemos la suerte de caer cuando nacemos. Y si no, que se lo digan también a esas pobres chicas que hace unos días fueron arrancadas de su casa en Barcelona para morir asesinadas por no acatar una doctrina familiar. Seguramente esa gente que decidió por ellas, sangre de su sangre, entendía que era totalmente normal pasarlas por el garrote por no acceder a venderse como pura mercancía que eran. Estas y otras, iguales en muchas partes del mundo, que tuvieron la mala suerte de nacer mujeres en el seno de una cultura tan extremista y retrógrada que piensa precisamente que las mujeres solo sirven para perpetuar la especie.

No quiero extenderme mucho más, porque todo lo que diga aquí probablemente esté dicho ya. Pero antes de acabar, sí me gustaría poner un punto para la reflexión y la autocrítica. Si somos conscientes de que realidades como esta última que acabo de comentar existen en muchas partes del mundo, o viendo que una y otra vez estas masacres estudiantiles se repiten en Estados Unidos y a pesar de ello la mitad de su población ni se plantea prohibir la venta libre de armas, comportamientos que para nosotros son inconcebibles aunque para otras culturas o sociedades son asimilables, ¿estaremos aquí, en España me refiero, en nuestra sociedad actual y moderna, haciendo alguna cosa que a los ojos de alguien que mire con más distancia resulte una absoluta barbaridad? ¿Os habéis atrevido alguna vez a hacer esta reflexión? Probablemente baste con detenerse un segundo a observar más de cerca, pero hacerlo con ojo crítico y sincero. Estoy convencido de que sin ser tan grave como esa matanza en Texas, o como el asesinato de las dos chicas de Terrasa, eso espero, encontraremos algo de lo que tendríamos arrepentirnos una y mil veces, aunque solamente sea por mirar hacia otro lado cuando nunca debiéramos hacerlo.

Francisco Ajates

Vaya por delante que en cuanto me he sentado al teclado con la idea de escribir este artículo, he notado una especie de pinchazo agudo en el estómago que a puntito ha estado de provocar que me arrepintiera antes incluso de poner la primera de las letras; sí, la V de victoria, por si alguien ha echado la vista atrás a comprobar de cuál se trataba. Pero como un buen compañero de trabajo me ha retado esta semana a hacerlo, y además, he escuchado cientos de veces, aunque no termino de creerlo, que una de las mejores maneras de superar una fobia es enfrentarse a ella cara a cara, ahí va este puñado de líneas para homenajear la enésima hazaña futbolística que esta semana ha protagonizado el laureado equipo blanco de la capital de España. Vale, que sí, que lo digo, el Real Madrid.

Bueno, bromas aparte, que seguramente no será para tanto la aversión, una vez más los que no somos merengues, más bien lo contrario, tenemos que reconocer que lo que tiene este equipo con la Champions League no es normal. Parece algo así como una especie de cuento de hadas, una quimera futbolística que consiste en hacer sufrir al respetable, sus propios seguidores, o disfrutar al resto, no lo vamos a negar, hasta el momento más postrero de los partidos, para después, cuando todo el mundo menos ellos, da el asunto por finiquitado, sacarse un último conejo de la chistera en forma de arreón y marcar los goles que le hagan falta para terminar llevándose el gato al agua. Para disfrute de sus hinchas, y calvario de los que no lo son.

Y es que ya no son una ni dos, ni tres ni cuatro, las ocasiones en las que el Madrid lo tenía todo perdido en esta competición que tanto ama, y justo al final del partido, casi en el descuento como sucedió este pasado miércoles contra el Manchester City de Guardiola, que ya tiene bemoles que fuera Guardiola la víctima en esta ocasión, consigue darle la vuelta a la contienda y terminar pasando la eliminatoria cuando todo el mundo ya la daba por perdida. Es como si, con el paso de los años, los jugadores que visten esta laureada camiseta llevasen grabado en el ADN la condición de remontar las eliminatorias de la Champions para salir en hombros y por la puerta grande de su estadio, dejando postrados en el césped a los jugadores contrarios, preguntándose todos, incluido su entrenador, de dónde coño ha salido esa avalancha que en los últimos instantes del partido les ha arrollado sin clemencia y les ha echado de la competición cuando ya se veían ganadores. Es de locos. No me extraña que ellos mismos, los madridistas digo, estén así precisamente, como locos con su equipo. No en vano, ya lo han hecho tantas veces, que cuando este mismo miércoles escuchaba a un periodista deportivo decir durante la retrasmisión del partido, a falta de cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, que aún había tiempo de marcar dos goles y provocar la remontada, yo mismo pensé que era cierto y por si acaso dejé de seguirlo. Y menos mal que lo hice. A las pruebas me remito.

Ahora bien, después de encumbrar al Real Madrid durante unas cuantas líneas, dejadme que al menos plante en el discurso la semilla del recelo. ¿No os parece demasiada casualidad que esto siempre le ocurra al mismo equipo? ¿No habrá alguien en la sombra moviendo los hilos de la competición para que se produzca este fatídico resultado eliminatoria tras eliminatoria? Después de tantos años viendo cómo el Madrid se pasea por Europa con gestas del calibre de la de esta semana, con más títulos que nadie, he terminado por convencerme de que este equipo es a la Champions lo que la Champions es al Madrid, y quizás eso sea suficiente para que todo el mundo dé por sentado que pase lo que pase tiene que llegar hasta la final o casi. No fuera a ser que la competición perdiese caché si es que alguien se atreviese a eliminarlo antes de tiempo. Parecerá una locura pero, ¿hasta dónde llega la mano de Florentino para que esto suceda año tras año y sin que nadie se dé cuenta de cómo narices está ocurriendo? ¿Tendrán algo que ver las proezas de este equipo con el asunto del espionaje en España? ¿Y con el tema de las comisiones, por ejemplo? Visto lo visto, he llegado a pensar que si F.P. llegase a ser elegido Presidente del Gobierno, seguramente la posición de España en Europa mejoraría unos cuantos enteros. Es más, siendo ambiciosos, creo que alguien debiera darle un cargo mundial honorífico, algo así como Consejero Delegado del Planeta. Solo Dios sabe lo que podría llegar a conseguir entonces. Yo ahí lo dejo.

Vale, admito que quizás sea un razonamiento un tanto baladí, porque esto que acabo de decir, este amor mutuo entre Competición y Club también es mérito suyo. Pero no me pidáis tanto esfuerzo de reconocimiento. Bastante hemos soportado ya algunos, incluido el bueno de Isaac Molina en su última aventura, Caviar para las ratas, por si alguien aún no la ha leído.

En fin, por mucho que me duela, no me queda más remedio que terminar el artículo felicitando al Real Madrid, y por extensión a sus seguidores, por el pase a la final de este año, y más de la manera tan heroica que lo han logrado. Solo espero que el próximo 28 de mayo no tengan mucho que celebrar. Aunque pase lo que pase durante el partido, me temo que habrá que aguardar hasta que el árbitro pite el final para dar la contienda por concluida. Y aun así, si yo fuese un hincha del Liverpool, esperaría incluso a tener la copa en las vitrinas del Club antes de atreverme a celebrar nada, no fuera a ser que la mano de Florentino fuese aún más larga y poderosa de lo que sospecho.

Francisco Ajates

Cae la tarde y el cielo abierto se va oscureciendo, despacio, con el mismo letargo con el que la brisa de poniente que peina el atlántico sur de la península se calma dando paso a una noche cálida. Una más del verano gaditano. Una de estas que hacen que el espíritu se sosiegue y se deje atrapar por un manto de templanza bajo el que todos los problemas se ocultan, y el deseo de parar el tiempo se vuelve casi un compromiso para el alma.

Las calles de la ciudad antigua están abarrotadas. Lucen entre los paseantes las galas de lino blanco de aquella Cuba lejana, al otro lado del océano, que un día decidió reflejarse en el cristal del espejo de esta Cádiz tan nuestra, y la volvió eterna a su imagen y semejanza. En una de ellas, un pasadizo estrecho dibujado entre edificios de otro tiempo y casi desapercibida para los transeúntes, se abre la puerta de un local que se anuncia en letras negras sobre la fachada: La Cava, Taberna Flamenca. Al entrar, el aroma a remembranza te golpea de manera sublime y te hace girar la cabeza hacia atrás para comprobar si no solo te has colado en un bar de la zona, sino que sin darte cuenta tu cuerpo se ha disuelto en el aire, y se ha transportado a otra dimensión, una más distante, una en la que el reloj definitivamente se detiene del todo, y solo avanza una pizca cada noche. Un ratito que dura en tiempo lo que dura el espectáculo, para que aquellos que lo disfrutan desde una mesa puedan salir más tarde con una muesca de profundo deleite grabada en su memoria.

Un pasillo estrecho junto a la barra y miles de retratos adornando las paredes. Todos desconocidos para un visitante anónimo, pero seguro que medallas de oro que cuelgan para hacer gala de los ilustres del género que en algún momento del pasado se acercaron a honrar uno de sus templos. Y al fondo, por encima del hombro del solícito camarero que ha salido a recibirte, se divisa majestuoso un tablao de madera tintado en negro. Una especie de quimera magnética que hace que tu mirada se centre en él sin escuchar las amables palabras de bienvenida. Un soniquete al que no respondes mientras que caminas buscando la mesa reservada, no porque no quieras, sino porque no puedes, no te salen las palabras, solo eres capaz de mirar hacia la madera, testigo con sus marcas de desgaste de los miles de taconazos que la han hecho llorar emocionada lágrimas de barniz. Sabedora que con cada baile que soporta está cumpliendo con el noble objetivo para el que fue concebida por algún ebanista de la zona. Acaba de comenzar el embrujo.

Y entonces, cuando todo está calmado, pleno el local de comensales impacientes, expectantes, con la vista fija en el pequeño escenario que corona el espacio para las mesas, se atenúan las luces del establecimiento y aparece un chico joven, tranquilo, sonriente, camisa negra, pantalón a juego, zapatos brillantes. Viene armado con una guitarra y sube al escenario marcando los pasos que replican intrigantes sobre la madera. Toc, toc, toc, toc. Se sienta sin decir nada en una silla también de madera y mimbre, coloca el instrumento sobre su regazo, ajusta con sutileza el micrófono para situarlo a la altura conveniente, y lanza un leve gesto con la cabeza, un saludo alegre al respetable. Un segundo más tarde y sin tan siquiera presentarse, no hace falta, sus dedos comienzan a bailar acelerados sobre las cuerdas y tú sientes que tu cuerpo se estremece de golpe, como si no supieses lo que iba a pasar, como si no estuvieses preparado para recibir las notas. Él lo sabe, él reconoce las miradas de alabanza, y a cada segundo, a cada brillo que percibe en los ojos de los que le observan, atónitos, hechizados, dueño en absoluto del tempo, aumenta un poquito la energía de esos dedos infatigables y disfruta viendo cómo los corazones se encojen entregados a su don.

A los pocos minutos, con todo el plantío embelesado y sin que cese la sintonía, asoma en la escena el cantaor luciendo una idéntica sonrisa de suficiencia. Es un hombre veterano, un soldado del flamenco con tanta historia que solo su presencia, su porte, su saber estar, sus andares sobre la madera, instruyen al más sabio. Sube al escenario, observa con parsimonia a su compañero mientras sigue acariciando las cuerdas, ambos se miran con complicidad, y de la nada… no, de la nada no; de muy adentro, cuando él quiere, lanza al aire del local un profundo quejío. Lamentos de placer que le rasgan la garganta al nacer, y que al compás de la guitarra completan una escena sonora soberbia. Dos instrumentos diferentes, dos compases que se complementan, una pareja de baile que llora el arte que los vio nacer, que les da la vida, y que ellos comparten con los que les contemplan desde la distancia, un paso más abajo, súbditos deseosos de dejarse torturar con latigazos de esta pasión vocal tan suya, tan nuestra.

Y cuando parece que nada más puede hacer que el encanto se incremente entre los que participan escuchando, una cohorte de tres más, dos mujeres de bandera y un gitano gaditano que rezuma pasión por todos los poros de su piel, se suben con paso firme sobre el tablao. Una es alta y rubia, igual que el sol andaluz que la peina todas las mañanas al asomarse a su ventana, y la otra morena, de piel tersa, ojos grandes, más bajita que la primera, pero solo de estatura, porque ambas son enormes sobre el escenario, antes incluso de sacar a pasear sus tacones al ritmo constante de la guitarra que no cesa. Los tres se sientan junto a los otros dos, y ahora los cinco completan la imagen de la pleitesía. Los pares de ojos que se fijan en ellos cautivados, extasiados por la sintonía y el hechizo que mana del escenario, solo con estar allí apostados, simplemente con exhibir sus figuras de flamenco mientras los demás los observan de rodillas, con el brazo extendido y el corazón en la palma de la mano, entregado como tributo al más casto de los artes.

Dos horas seguidas de puro talento, entrega, dedicación, adiestramiento desde la niñez para convertir en la edad adulta la vocación en trabajo. Puñales de pétalos que salen disparados, chorros de sudor del bailaor que mira hacia la nada con los ojos en llamas, vientos de cólera que impone el mayor de los respetos, dagas afiladas en los tacones que se clavan con estruendo en la madera del tablao, un mar embravecido de lamentos que rasgan el aire al ritmo de las notas, que desde que el niño se transformara en tunante, armado con el puñado de seis cuerdas entre los brazos, no ha dejado de fustigar con la melodía los oídos del montón de desdichados, esos que a cada minuto que han pasado sometidos, han visto cómo su esencia incontenida poco a poco se alejaba de sus cuerpos para acabar observando el espectáculo desde las alturas del firmamento.

Al final, me he enamorado. Lo reconozco. Un poco ya lo estaba, pero esa noche, al terminar el espectáculo, me he dado cuenta de que nunca más podré sacar de mis entrañas esta porción de Cádiz que se me ha clavado en el alma.

Francisco Ajates

Seguramente no valdrá para nada, pero después de caer como un absoluto incauto, lo único que me queda ahora es el recurso del pataleo. Eso, y usar este canal para denunciarlo, a ver si entre todos conseguimos que este tipo de estafas no tengan recorrido, y alguien que pueda, se atreva a ponerles freno, sobre todo ahora con la que está cayendo.

Y es que pagar 23 € por una llamada de teléfono de apenas unos minutos es algo absolutamente inconcebible. Teniendo en cuenta además que enseguida me percaté de que estaba siendo víctima de una estafa, y tuve el valor de reconocer el engaño en el momento en el que la llamada llegó al destino adecuado, y la persona que me atendió al otro lado me ofreció una alternativa más coherente, y gratuita, como cabía esperar.

La artimaña es muy sencilla. En un momento dado, te encuentras apurado y buscas el teléfono de una empresa en internet. Algo que todos hemos hecho alguna vez. En mi caso el de la aseguradora de mi coche para pedir un servicio de grúa —precisamente de la inquietud o de la prisa se alimentan este tipo de engaños—. Rápidamente aparece un número importante de entradas que se refieren al concepto de la búsqueda, y la primera de todas, refulgiendo con luz propia y con un tamaño tan sugerente que es imposible pasarla por alto, seguida de un número fijo que a todas luces es normal, la que tú crees que estás buscando.

SEGUROS XXXXX.

Teléfono 917 949826. LLAMAR

Y claro, tan normal te parece, es un número fijo de la Comunidad de Madrid, donde todas las compañías de seguros tienen afincadas sus oficinas centrales, que vas, y pulsas el botón de llamar.

Ahí comienza el engaño. Un tipo muy amable te responde, te pregunta qué necesitas, y sin dudarlo un segundo, te pide que, por favor, llames a otro teléfono, que es donde tienen centralizado el servicio de grúas. Algo que a priori también parece normal, esto de centralizar servicios, y que hacen muchas compañías para ahorrar costes. El teléfono al que me piden llamar es el

Lo pongo más grande para que todo el que lea este artículo lo grabe en su memoria.

Bueno, reconozco que cuando me dieron el número ya me sonó un poco raro. Un número corto, solo cinco cifras, no sé, comenzó a olerme un poco a chamusquina. Y justo después de solamente dos tonos, una grabación que suena a la velocidad de la luz, prácticamente inteligible, te advierte de que la llamada tiene una tarificación especial, y te parece escuchar la cifra de 0,20 €. Y entonces piensas: «vale, está bien, encima de pagar el seguro me cobráis la llamada cuando os necesito, vaya jeta». Pero aunque sepas que estás pagando de más, con la necesidad de solucionar un problema como el que tienes, después de hablar con alguien que te asegura la normalidad del procedimiento, la práctica habitual, tu cabeza razona de la siguiente manera: «bueno, 20 céntimos, a lo sumo 5 minutos de comunicación, 1 eurito y carretera. En el peor de los casos 2 o 3; bah, tampoco es para tanto». Y entonces, te dejas llevar. Craso error, amigos. Porque ahí es donde empiezas a pagar la condena.

El siguiente en contestar es un tipejo sin escrúpulos, alguien tan desesperado, de una bajeza moral tan grande que acepta un trabajo que consiste en timar a la gente, y que probablemente lleve comisión cuanto mayor sea el engaño que perpetra. En este caso la envergadura del fraude, el tamaño de su éxito, es directamente proporcional al tiempo que consiga mantenerte al otro lado de la línea. Así que podéis imaginar el tono de la conversación. Por poco no termino aceptando una invitación a cenar con su familia la próxima vez que se venga a pasar las vacaciones a Asturias, en su opinión, la mejor provincia de toda España. Vamos, me puso como una moto. Allí sentado en el coche averiado, con prisa para que viniese la grúa antes de que me cerrasen el taller, y soportando las mamarrachadas de un fulano que no sabía cómo hacer para mantenerme a la escucha a cada segundo que pasaba viendo cómo yo me iba impacientando por no llegar a concretar nada. Tanto me cabreé en un momento, que casi consigue que le pida perdón por mi impaciencia. No le pedí perdón, hasta ahí podíamos llegar, pero sí que es cierto que traté de rebajar el tono para no darle un argumento más con el que seguir hablando de estupideces.

Al final, cuando logré que me pasara con la aseguradora y le conté mi experiencia con la llamada al operador que me atendió al otro lado, uno de verdad, este sí, no dudó un segundo en darme un nuevo teléfono al que llamar una vez colgase esa llamada a la que estaba enganchado. Cuando lo hice, cuando colgué y miré la pantalla de mi teléfono, comprobé con desesperación que aunque finalmente había conseguido comunicarme con el seguro, el número que aún se mostraba en la pantalla era 11869. Así que de no haberlo hecho, de no haber reaccionado a tiempo, primero cortándole el rollo al impresentable del teléfono de información y después hablándole con franqueza al operador del seguro, aquella llamada hubiese durado el doble o el triple de lo que finalmente duró.

Por cierto, en este caso, tengo que romper una lanza a favor de mi compañía de teléfonos, que a las pocas horas de realizar la llamada contactaron conmigo para advertirme que había sido víctima de una estafa telefónica, entre otras cosas para que no volviera a caer en ella si se daba el caso. Fueron ellos los que me comunicaron que el coste ascendía a los 23 €, en lugar de los 3 o 4 que pensé que tendría. Al parecer, según me explicaron, la tarifa que suena al principio de la llamada juega con las cifras, y no llegas a comprender que están hablando de un coste por segundos en lugar de minutos, como tú piensas.

No quiero ni imaginar la cantidad de dinero que estos estafadores ganan de una forma aparentemente legal. Dinero del que invierten una pequeñísima parte por posicionarse los primeros en los buscadores de internet y camuflarse entre las entradas de las páginas de las grandes compañías con las que trabajamos todos, y de las que en algún momento necesitamos un contacto para hacer una consulta. Me refiero a aseguradoras, compañías eléctricas, telefónicas, bancos, etc. Pero me entristece muchísimo pensar en que haya gente que se lucre de la inocencia del resto, y más que lo puedan hacer con una impunidad tan abrumadora.

Si a mí, que me considero alguien prudente y siempre estoy ojo avizor, lograron sacarme 23€ en unos pocos minutos, qué no harán con otras personas más confiadas o simplemente menos acostumbradas a esta era digital en la que vivimos. No me quiero imaginar la cara que se le debe de quedar a ese hombre o a esa mujer que acaban de hacer una llamada por pura necesidad y que al final le ha costado 100 €, o más, quién sabe. Tiene que ser para tirarse de los pelos, o mejor, para arrancarle la melena a alguien si tuviesen la oportunidad…

Francisco Ajates

La miseria humana nunca dejará de sorprenderme.

Apenas hemos logrado abandonar lo que pensamos sería la mayor crisis a la que tendría que enfrentarse esta generación, y en solo unos pocos días, nos hemos visto aplazando el discurso triunfalista para un mejor momento. Dejando a un lado el grito de esperanza, la fútil idea de que después del mal trago quizás lográsemos salir reforzados como especie para ser capaces de celebrar juntos la vuelta a los abrazos, las sonrisas al descubierto, los apretones de manos o los dos besos al presentarnos, entre otras cosas. Nada más lejos de la realidad.

Porque después de tanto sufrimiento durante dos años enteros, hace justo ahora tres semanas que el mundo se volvió a frenar en seco. Si no habíamos tenido suficiente con ver morir a los cientos de miles de personas que no lograron superar la enfermedad, ahora nos toca contemplar estupefactos cómo otros tantos millones en un país vecino tienen que dejar atrás los escombros en los que un grandísimo hijo de p… (perdón) cargado de bélica testosterona, y varios cables cruzados en la cabeza, ha convertido sus casas. Gente como nosotros, que un día estaba en su trabajo, en su casa tranquilamente preocupados por pagar la hipoteca, en el cine haciendo cola para ver el último estreno de Hollywood o simplemente jugando en el colegio durante el recreo; y al siguiente, así de pronto y casi antes de darse cuenta de que era a ellos a los que les estaba sucediendo, se han visto asediados por las bombas y obligados a salir corriendo sin atreverse siquiera a echar un segundo la vista atrás, no fuera a ser que la metralla les alcanzase a ellos en plena huida.

Probablemente todos pensamos lo mismo, y que yo lo escriba ahora no va a cambiar nada. Puede que incluso no lo haya hecho hasta hoy porque una parte de mí, cegado por la necesidad de pasar página después del desastre del que veníamos, creía que esto iba a acabar tan rápido que no nos íbamos ni a enterar. Lo mismo que seguramente pensaba Putin cuando decidió destrozarle la vida a tanta gente. Pero ahora que hemos tenido tiempo a masticar la noticia, no quiero ni imaginarme lo que debe de estar pasando por la cabeza de todas estas personas. Los que tienen que huir sin pararse a pensar qué va a ser de ellos en un futuro cercano, preocupados la mayoría además por los padres, maridos o hermanos que no pueden acompañarles, o los que se han quedado allí ahora, me refiero a los varones, empuñando por primera vez en su vida un arma, y convertidos, en ese preciso instante en el que alguien los nombró capaces, en objetivos militares para el ejército ruso. No me atrevo ni a pensar en cómo se siente ahora ese padre de familia, alguien como yo por ejemplo, que acaba de ver marchar a su esposa e hijos, en el mejor de los casos ilesos aunque hacia un destino incierto, armado con un fusil de asalto y esperando atemorizado a que una bala perdida le atraviese el cráneo en un momento de despiste. Buff, se me ponen los pelos de punta.

Pero cuidado, porque lo más triste de toda esta situación, es que me temo que el culpable de este desastre de dimensiones épicas no es solo uno, por mucho que a este lado del mundo nos hayamos empeñado en señalar todos al mismo. No me cabe duda de que a este tío, a Putin me refiero, se le ha ido completamente la cabeza, si no es que la locura ya le venía de serie; y claro, poner a los mandos a un loco es como darle a un chimpancé un par de pistolas cargadas, pero ¿no es mucha casualidad que después de llevar años escuchando a otro loco como Trump gritando a su propia gente que había que aumentar el gasto en armamento, justo ahora que parece que dejamos atrás la pandemia —con toda la recesión que la acompañó durante estos dos años— a causa de esta maldita guerra injustificada todos los países, los que están en la OTAN como España y los que no, hayan decidido aumentar su presupuesto militar? ¿Alguien se ha parado a pensar dónde están ubicadas las mayores empresas armamentísticas del planeta?

Lockheed Martin (EE.UU.), Boeing (EE.UU.), Northrop Grumman (EE.UU.), Raytheon (EE.UU.), General Dynamics (EE.UU.). La lista es muy grande, pero las cinco empresas que la lideran pagan impuestos en el mismo país. Un país que lidera este mercado, con una facturación anual de más de 250.000 millones de dólares. No sé, a mí esto me parece muy sospechoso, porque si de algo estoy seguro, es de que la mejor manera de ponerse a fabricar armas es teniendo un motivo para usarlas.

El problema de provocar a un loco sin escrúpulos, más allá de destrozar un país al completo con toda su gente dentro, pobres peones en esta partida de ajedrez entre poderosos, es que a ver quién lo para ahora. En el mejor de los casos, habrá que esperar a que Putin termine con lo que ha empezado, mientras el resto de naciones interpretan un papel que va a durar en tiempo lo que dure la guerra. Después, un par de apretones, dos o tres disculpas, y pelillos a la mar. Porque aunque nos cueste reconocerlo y como ya he dicho en otras ocasiones, en nuestra capacidad para globalizar el mundo está nuestra penitencia. Y en este caso, la penitencia tiene forma gaseosa. Eso si el asunto no cobra visos de tragedia mundial, porque no se le puede olvidar a nadie que estos tipos que lideran el mundo ahora tienen una capacidad infinita para destruirlo, y al final acabamos como Max Rockatansky conduciendo un Ford Falcon en un país convertido en desierto y en busca de la última gota de gasolina. De momento, el precio de los combustibles ya va apuntando maneras.

Dios no quiera que a uno de estos locos le dé por apretar el famoso botón del que presumen, y más pronto que tarde finalice este mal trago, sobre todo para los pobres ucranianos. Aunque me temo que para ellos, pase lo que pase a partir de ahora, ya siempre será tarde.

Francisco Ajates

Maldita la gana que tengo siempre de hablar de política. Pero es que lo que está pasando esta semana en el seno del Partido Popular, una agrupación de las que ya tienen solera no solo en este país sino en toda Europa, me ha hecho caer una vez más en la cuenta de lo tremendamente decepcionado que estoy con esta generación de políticos que nos ha tocado en suerte. Un grupo de líderes que parecía llegar a España para darle un vuelco al asunto, cada uno con sus ideas, que de eso trata la política, una visión rejuvenecida, un punto de vista moderno y pragmático, realista y alejado de los grandes gurús del pasado que se negaban a abandonar el estatus de intocables del que gozaban. Un puñado de treintañeros que cuando llegó, prometió dejar atrás de una vez para siempre el «España va bien» de Aznar, o el «No estamos en crisis» de Zapatero, o los papeles de Bárcenas con el famoso M. Rajoy nombrando decenas de apuntes correspondientes a varias entradas en la caja B del partido.

Pero no fue así, nos engañaron a todos. Nos hicieron pensar que la política que llegaba iba a convertir el progreso en lema, y al final lo único que nos han dejado es una guerra constante por ocupar un trono que ninguno ha ganado por méritos propios. Y no hablo del trono de la presidencia, porque ese alguno no lo ha llegado a ver ni siquiera de lejos. Podría decirse incluso que el que lo ocupa ahora lo hace en perpetua zozobra, consciente de lo peligrosos que son los apoyos con los que ostenta el cargo, y por mucho que en otra época dijera de este agua no beberé. Me refiero a simplemente conseguir liderar con perspectiva de futuro el partido para el que sus propios votantes les dieron primero la confianza. Al final, como se veía venir, el tiempo pone a cada uno en su sitio.

Alguien con mucho acierto me dijo una vez que solo el veinte por ciento de las cosas que nos suceden en la vida son debidas al azar o a la mala suerte, como lo queramos llamar. El resto, el otro ochenta, sean buenas o sean malas, son consecuencia del camino que hemos elegido seguir para avanzar en la vida. Dicho de otro modo, somos en mayor medida los responsables de lo que nos sucede. Así, ¿qué se podía esperar entonces que le ocurriera a esta hornada de políticos que desde que les dieron un micrófono lo único que han hecho es tratar de ganar adeptos repartiendo leches dialécticas?

Primero fue Rivera, que cuando ya lo tenía en la mano, después de convencer a muchos españoles de que venía para encarnar la moderación en persona, el centrismo acérrimo y pragmático, decidió darle un giro a su política con la intención de morder un trozo del pastel demasiado grande, mucho más de lo que pensó nunca que podría llegar a probar. Luego, le siguió Pablo Iglesias. Otro jovenzuelo que consiguió movilizar a millones de personas, muchos de los que nunca habían pensado en la política como algo de su incumbencia, y que terminó de caerse de la silla del poder precisamente por empeñarse demasiado en ocupar un sitio que tampoco se había ganado en unas elecciones. Y por último, Pablo Casado, alguien que sin lograr nada especial en todos estos años, llevaba meses en la cuerda floja haciendo soberano el dicho de «por la boca muere el pez», y quizás consciente de que lo más difícil que tenía por delante era recuperar el rédito que alguna vez le habían dado sus propios militantes. No lo consiguió, y en su intento de eliminar a su mayor amenaza hasta el momento, alguien de su propio partido, ha terminado completamente carbonizado. ¿Quién será el próximo en morir en la hoguera?

Primero fue Rivera, que cuando ya lo tenía en la mano, después de convencer a muchos españoles de que venía para encarnar la moderación en persona, el centrismo acérrimo y pragmático, decidió darle un giro a su política con la intención de morder un trozo del pastel demasiado grande, mucho más de lo que pensó nunca que podría llegar a probar. Luego, le siguió Pablo Iglesias. Otro jovenzuelo que consiguió movilizar a millones de personas, muchos de los que nunca habían pensado en la política como algo de su incumbencia, y que terminó de caerse de la silla del poder precisamente por empeñarse demasiado en ocupar un sitio que tampoco se había ganado en unas elecciones. Y por último, Pablo Casado, alguien que sin lograr nada especial en todos estos años, llevaba meses en la cuerda floja haciendo soberano el dicho de «por la boca muere el pez», y quizás consciente de que lo más difícil que tenía por delante era recuperar el rédito que alguna vez le habían dado sus propios militantes. No lo consiguió, y en su intento de eliminar a su mayor amenaza hasta el momento, alguien de su propio partido, ha terminado completamente carbonizado. ¿Quién será el próximo en morir en la hoguera?

No voy a decir que me alegro de todo esto que está sucediendo, porque entonces estaría admitiendo que mi país, mi futuro y el de nuestros hijos me importan un bledo. Pero sí que después de ver caer a estos reyes sin trono, tenéis que permitirme que por un instante me permita creer en la justicia política, y que me acueste estos días con la esperanza de que tarde o temprano estaremos orgullosos de nuestros líderes.

No sé cuándo sucederá esto que anhelo, pero por el momento, me conformo con gritarles alto y claro a todos estos personajes que primero nos hicieron creer en el cambio, los que han caído y los que aún no, que ya está bien de tomarnos el pelo. Que se dejen de una vez de jugar al desprestigio, porque así lo único que están consiguiendo es devaluar la clase política hasta niveles inconcebibles, y haciendo que día a día, partidos más extremistas, separatistas, inconstitucionales incluso se froten las manos, satisfechos, y ganen seguidores entre aquellos que ya están cansados de que nadie se fije en ellos.

Señores, por favor, vuelvan a buscar el voto aportando ideas, pero las suyas propias, que repito, de eso trata precisamente la política.

Francisco Ajates

La imagen de un lienzo en blanco aún inviolado siempre le producía la misma sensación embriagadora. Un rayo de excitación nerviosa le recorría todas las entrañas justo cuando tomaba el primer pincel y lo sumergía lentamente, con sumo cuidado, con precisión calculada, midiendo la profundidad exacta con la que penetraba la punta en el pequeño montón de óleo que se ordenaba junto a sus compañeros de paleta, formando un círculo exacto de colores.

Hacía tiempo que había descubierto su capacidad, y desde entonces, desde el momento en el que recibía el don directamente de la mano de Dios, toda su vida se transformaba. En cada uno de los momentos que ocupaban su existencia se empeñaba en dar salida a un ímpetu incontrolable por cumplir con su cometido en la Tierra. Prácticamente se trataba de una obsesión, pero por primera vez en su vida creía estar dando sentido a cada uno de sus actos conscientes, e inconscientes en ocasiones; porque incluso cuando dormía, cuando se dejaba sucumbir rendido por la falta de sosiego mental, era capaz de recrear en sueños todos y cada uno de los actos pasados y también futuros que envolvían esta su nueva capacidad. Cada momento del día, cada minuto de la película en la que se proyectaba su vida, era víctima de una sensación de zozobra perpetua que solo se aplacaba justo en ese instante en el que veía el óleo sucumbir a la embestida del pincel dominado por su mano. Toda la angustia acumulada durante días, toda la tensión, toda la presión que se agolpaba en su cabeza en forma de anhelo por dar rienda suelta a su talento, se aliviaba repentinamente dando paso a un estado de abstracción mental inalcanzable para cualquier otro mortal. Cuando el pincel comenzaba a correr por la tela dejando tras de sí la estela pigmentada en negro, comenzaba él con su particular catarsis sensorial.

A partir de ese instante en el que su mano iniciaba el vals por la pista imaginaria que formaba el espacio vacío entre la paleta y el caballete, acompañada de su pareja de baile, el pincel recién estrenado para lucir con honor su mejor traje de gala, todo a su alrededor dejaba de tener presencia. No importaban ya las largas jornadas de meditación confusa en búsqueda de una explicación razonable que diera sentido a aquél deseo incontrolable, ni las largas horas previas en las que, frenéticamente, acondicionaba con ahínco excesivo la estancia sobre la que más tarde tendría lugar aquella redención corporal de la que él se sentía el auténtico artífice y protagonista al mismo tiempo. Todo desaparecía y se volvía oscuro en el momento en el que la música comenzaba a oírse en su cabeza, y se abría un túnel directo entre su mirada, la modelo y el lienzo, sobre el que dibujaba en negro la primera forma de su retrato. En negro, porque así era como él creía estar convencido de que Dios había decidido teñir el marco de las puertas de cielo.

No se puede decir que mi vida hubiese cambiado mucho, pero después de mi aventura andaluza el verano anterior, en la que un par de matones rumanos primero y un guaperas chulo de playa más tarde a punto estuvieron de acabar con mi vida, sí que es cierto que había germinado en mi cabeza una pequeña semilla de sensatez. Le costaba crecer, tal vez porque seguía regándola cada noche con alguna copa más de la cuenta, pero ya empezaba a dejar ver una punta de su raíz que poco a poco iba agarrándose a mi cerebro y que, aunque aún no tenía la fuerza suficiente para impulsar un cambio total de conducta, sí al menos había conseguido que todas las mañanas, después de una noche de baile con mis incondicionales anónimos amigos de barra, al despertar mi conciencia tuviese una dura audiencia con el remordimiento.

Habían pasado cuatro meses desde que había recibido la carta de mi clienta gaditana, agradeciéndome los servicios prestados con un pequeño regalo en forma de nota de reconocimiento, escrita en el papel impreso de una de sus chequeras. En un primer momento no estuve seguro de que aceptar aquel dinero no supusiese a la larga una carga de ética mayor de lo que estaba acostumbrado a digerir, pero tengo que reconocer que después de leer la cifra varias veces, alguna de ellas en voz alta, conseguí deshacerme por completo de la sensación de traición hacia mi condición de personaje independiente y autosuficiente, y decidí cambiarla por la de recompensa merecida por la mala experiencia sufrida. Además, aquella cantidad que no me permitía ni mucho menos pensar en retirarme, sí que supuso el empujón que mi carrera como investigador privado estaba necesitando.

Los meses siguientes a la recepción de la carta fueron vertiginosos. Lo primero, después de un par de años pasando las noches entre bares de mala muerte y el centro comercial en el que trabajaba de segurata, decidí dejar una de las dos cosas y volcarme por completo en la otra. Así que, sin pensarlo un solo instante, al día siguiente de cobrar el cheque e ingresarlo en mi cuenta, me pasé por las oficinas de la empresa de seguridad y gustosamente presenté la dimisión. No se puede decir que se pusieran a llorar cuando les dije que me iba, tampoco yo esperaba que lo hicieran, pero tengo que admitir que un poco herido en mi corazoncito sí que salí de allí, después de que el tipo de Recursos Humanos no se dignara a levantar la cabeza de sus papeles mientras yo le explicaba los motivos de mi abandono. Se limitó simplemente a darme un formulario y a pedirme que lo cubriese y lo dejase en la mesa de su secretaria antes de irme. Esa misma noche, tratando de ahogar el desdeñoso trato recibido, liberado ya de mi responsabilidad laboral y con la cartera bien acolchada, celebré en la Taberna de Moe en compañía de Barney, Lenny y el resto de los amigos pseudoalcohólicos mi definitiva emancipación profesional. Ellos sí que se alegraron de verme tan decidido, sobre todo después de la cuarta ronda de todas las que pagué aquella noche.

Al día siguiente no, no podía, pero dos más tarde comencé con la segunda de las mutaciones. En este caso me empeñé en trasformar mi imagen de investigador, empezando por el local en el que tenía mi centro de operaciones. En solo dos semanas conseguí deshacerme del bajo que mi tío me había dejado en herencia, vendiéndoselo a un fontanero particular que necesitaba un sitio en el que guardar los materiales y las herramientas que usaba habitualmente en su trabajo. Es cierto que tuve que malvenderlo; de ningún otro modo hubiera encontrado a nadie tan desesperado para invertir su capital en él, pero con el dinero de la recompensa, llamémoslo así, más lo que saqué por la venta del local, pude buscar un sitio más confortable para realizar mis dos actividades fundamentales. Por un lado, vivir algo más cómodo de lo que lo había hecho durante mi estancia en Madrid en la pequeña boardilla de veinticinco metros, y por el otro, ocupar una de las habitaciones de mi nueva residencia para instalar un buen escritorio de madera de roble comprado de segunda mano, y un par de sillones de despacho que le daban un aspecto más profesional a la oficina en la que pensaba recibir a los futuros clientes.

Por mediación de una agencia había conseguido encontrar un céntrico apartamento de dos habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño, medianamente amueblado y listo para entrar a vivir. Era algo más caro de lo que en un principio me hubiese gustado, pero con la cuenta saneada, a poco que tuviera tres o cuatro trabajillos al mes para cubrir los gastos, podría mantener el piso durante unos años. Ese tiempo era muchísimo más de lo que yo era capaz de planificar a largo plazo, así que no dudé un instante en mudarme allí una vez que la chica de la inmobiliaria me lo hubo enseñado.

Se trataba un lugar bastante acogedor y tenía un estupendo pasillo central al que se accedía directamente desde la puerta exterior, y del que podías llegar a todos los cuartos de la vivienda, añadiendo la posibilidad de aislarlos si mantenías las puertas interiores cerradas, que era eso precisamente lo que yo hacía. De esta manera, si un cliente llamaba desde el portal usando el interfono, cuando alcanzaba el piso en el que estaba el apartamento, podía nada más bajarse del ascensor dejarse guiar por la placa grabada con mi nombre y remachada junto a la entrada; “Isaac Molina. Investigador Privado”. Ya en el interior, el visitante no atisbaba más que un pequeño pasillo iluminado por una lámpara central, con tres puertas cerradas y una abierta, que era la del despacho. Así podía mantener separada mi vida personal de la laboral, y conseguía dar un aspecto más profesional a mi nueva agencia de investigación.

Llevaba algo más de cuatro semanas en el nuevo apartamento cuando apareció la chica. Era una tarde lluviosa y fría del mes de enero. Después de una reconfortante siestecilla al son del soporífero murmullo de la televisión, mientras escuchaba la cafetera roncar y el olor a café recién hecho inundaba toda la vivienda, de pie junto a la ventana, concentrado en la lluvia que golpeaba con fuerza sobre el asfalto de la calle, y sintiendo los últimos suspiros de un cigarrillo a punto de agotarse, el estruendo del timbre, me sobresaltó hasta el punto que casi consigo quemarme con la colilla que se me escapó de entre los dedos. Tardé un rato en reaccionar a la llamada. Cuando por fin acabé de recoger la ceniza, abrí la puerta del portal y esperé paciente en el pasillo, finalizando antes el ritual que escrupulosamente me llevaba a cerrar todas las puertas del apartamento, abrir la del despacho, encender la luz del corredor, y vaciar medio bote de ambientador con aroma de lavanda para disimular el olor que el tabaco dejaban adherido al mismísimo yeso de las paredes. No tardé en escuchar el ascensor cerrarse en el rellano de la escalera. Abrí mi puerta antes de que el visitante llegase a ella.

Se trataba de una mujer joven. No más de treinta. Morena, con la melena ondulada a la altura de los hombros, estatura media y buena figura. Vestía unos pantalones vaqueros ajustados, y llevaba puesto un abrigo corto de color negro. En su mano derecha portaba un paraguas cerrado chorreando agua sobre la cerámica del rellano.

―¿Isaac Molina? ―preguntó deteniéndose nada más verme aparecer tras la puerta.

―Yo mismo ―respondí.

La chica dio un paso al frente y se acercó a mí.

―Es usted el investigador privado, ¿no? ―volvió a preguntar

―Bueno. Eso pone en la placa ―respondí señalando con la cabeza el letrero dorado grabado con mi nombre.

―Necesitaba hablarle de un asunto.

―Está bien, pase por favor. No se quede en la escalera.

Me hice a un lado y la invité a pasar al interior del apartamento. La chica se quedó un instante inmóvil en la entrada mirando al fondo del pasillo, dudando qué dirección tomar.

―Vaya al despacho ―indiqué―, hacia la puerta que está abierta.

Se volvió hacia mí y levantó el paraguas empapado.

―Se lo voy a poner todo perdido ―advirtió.

―No se preocupe. Déjelo aquí junto a la entrada. Luego ya pasaré un trapo para secar el suelo.

La mujer aceptó mi propuesta y posó el paraguas junto al marco, apoyando el asa en la pared para que no se cayera. Al segundo de dejarlo ya se había formado un pequeño charco bajo la punta y eso me recordó la necesidad de comprar un paragüero.

Caminó despacio hacia el despacho y al entrar, después de lanzar una mirada por toda la habitación, se dirigió hacia una de las dos butacas que tenía situadas frente al escritorio. Yo por mi parte pasé al otro lado y me senté en la mía. Me quedé un segundo mirando hacia ella. Había adoptado una postura rígida, sin descansar la espalda en el respaldo y con las manos entrelazadas posadas sobre las piernas, que las mantenía juntas. Parecía nerviosa. Yo en parte también lo estaba. Era mi primer cliente después del cambio de imagen corporativa.

―Usted dirá. ―La animé a comenzar hablando.

―Verá, no sé muy bien por dónde empezar. Nunca antes había hecho algo parecido ―lo dijo como si estuviese a punto de cometer un delito.

Esperé en silencio a que continuara.

―El motivo de mi visita es que necesito encontrar a una persona. Bueno, más que encontrarla, necesito saber qué le ha ocurrido.

Joder, no me lo podía creer. Habían pasado varios meses desde que me había visto envuelto en otro caso de búsqueda, y después de aquella aventura, todos mis esfuerzos se habían centrado en provocar un cambio en mi estatus. Esta era la primera ocasión en la que alguien venía solicitando un servicio desde que me había instalado en la nueva residencia y a priori me estaba planteando un caso de características similares. Si seguía por este camino, me iba a convertir en el nuevo Paco Lobatón.

―Explíquese por favor ―le pedí haciendo un gesto con la mano derecha para que tomara de nuevo la palabra.

―Mi compañera de piso ha desaparecido ―afirmó directamente.

Miré hacia ella levantando las cejas.

―Necesitaré algún dato más ―añadí.

―Sí, claro.

La mujer se inclinó hacia atrás en la silla y desenlazó las manos.

―Hace ahora casi un año que estoy compartiendo piso con otra chica ―empezó hablando despacio―. Se llama Rebeca. Es una mujer muy discreta. Tanto, que después de todo el tiempo que he compartido con ella apenas conozco poco más que su nombre. Lo único que puedo decir sin ningún miedo a equivocarme es que se trata de una buena persona ―aseguró con firmeza.

―Entiendo. Continúe por favor.

―Bien. Como le decía, Rebeca llegó a mi casa hace un año y desde entonces no ha pasado un solo día en el que no haya sabido nada de ella. No siempre coincidimos, tenemos horarios distintos ―explicó―, a veces simplemente sé que ha pasado por casa porque cuando yo vuelvo me encuentro con algún plato en el fregadero, alguna prenda en el cesto de la ropa sucia, la cama sin hacer… Ya sabe, este tipo de cosas que siempre hay cuando compartes piso con otra persona.

Se quedó callada esperando una reacción por mi parte.

―¿Y bien? ―insistí.

―Pues que hace tres semanas que no sé nada de ella. Es como si se la hubiese tragado la tierra ―declaró con solidez. Parecía molesta―. Una mañana se levantó, y simplemente desapareció.

En silencio saqué un cuaderno que aún permanecía sin estrenar en uno de los cajones de la mesa, y tomé un bolígrafo de un pequeño bote metálico enrejado de color negro que tenía perfectamente colocado en una esquina del escritorio. Las dos cosas me habían costado un euro con setenta y cinco céntimos en un chino cercano.

―Veamos ―dije abriendo el cuaderno por la primera hoja―. Su amiga Rebeca, la que lleva viviendo con usted desde hace más de un año, dice que de buenas a primeras, un día se levantó de la cama, se fue, y desde entonces ya no ha vuelto a saber nada de ella; y esto sucedió hace exactamente tres semanas.

―Bueno, casi tres semanas ―corrigió―. Este viernes hará justamente tres semanas.

―De acuerdo. Eso quiere decir que el día que desapareció fue un viernes.

―Así es ―confirmó mientras que yo hacía un cálculo mental rápido para averiguar la fecha concreta de la desaparición. Después la anoté en el cuaderno.

―Usted explicaba hace un momento que no solían coincidir en el apartamento, así que ¿cuándo se dio cuenta de que la chica se había ido?

―Eh…

Hizo otra pequeña pausa reflexiva antes de comenzar con la explicación.

―Rebeca trabaja de camarera en un pub en Chueca. Normalmente ella entra a las ocho de la tarde los días de semana, y regresa de madrugada. Yo me suelo levantar sobre las siete de la mañana, así que cuando me voy al trabajo ella sigue aún durmiendo. Cuando regreso, normalmente ella ya se ha ido. Solo coincidimos un día por semana que ella descansa, y los fines de semana que soy yo la que no trabajo; aunque los sábados y los domingos ella entra primero, y como no sale de la cama antes de las doce del mediodía, pues comprenderá que tampoco tenemos mucho tiempo para coincidir.

―Entiendo ―afirmé sin tener muy claro si de verdad había entendido el baile de días, de entradas y salidas de una y de la otra en su propia casa.

―Bueno; pues el viernes del que le hablo, cuando me levanté de la cama, ella se encontraba durmiendo como de costumbre. No la sentí llegar esa noche pero, cuando yo me acosté, la puerta de su habitación estaba abierta y por la mañana estaba cerrada a cal y canto. Esa es la manera que tengo de comprobar habitualmente que ella ha vuelto a casa sin problemas. Después, yo me fui a trabajar como de costumbre. Ese día salí del trabajo y me quedé a tomar algo con unas compañeras cerca de la oficina, y alrededor de la una de la madrugada regresé a casa. Cuando llegué, Rebeca ya no estaba.

―Hasta ahí todo era normal, ¿no? ―observé.

―Sí, hasta ese momento todo me parecía normal. Supuse que ella se había ido a trabajar, como hace todas las tardes.

Volvió a quedarse en silencio para ordenar las ideas. Yo no dije nada y esperé paciente a que continuara con el relato.

―Lo extraño comenzó a la mañana siguiente ―continuó.

Noté un pequeño cambio en el tono de su voz. Parecía que el recuerdo de aquella jornada le producía cierto estado de nerviosismo.

―¿Qué ocurrió? ―pregunté.

―Pues que esa mañana, cuando me desperté y me dirigí hacia el baño, vi que la puerta de su habitación continuaba abierta. En ese momento pensé que quizá ella se había levantado temprano y se había ido a algún sitio.

―¿Tan temprano? Me decía que usted se levantaba sobre las siete de la mañana ―la interrumpí recordado lo que hacía unos segundos acababa de explicarme sobre los hábitos de su compañera.

―Sí, es cierto. Pero no los sábados ―aclaró―. Además, como la noche anterior había estado tomando alguna copa y llegué más tarde de lo normal, cuando abrí los ojos eran más de las once.

―Está bien. Siga.

―Bueno, como decía, fui al baño sin darle mucha importancia al asunto. Después de ducharme me acerqué hasta la cocina, y ahí fue cuando empecé a sospechar que algo no iba bien.

Asentí para que continuara.

―Ya le había dicho que Rebeca es una buena chica, le tengo mucho aprecio, pero como compañera de piso es un desastre. En todo un año de convivencia no ha habido un solo día en el que al levantarme e ir a desayunar, no me encontrara con los restos de un huracán esparcidos por la cocina. No sé cómo es capaz de conseguir tanto desorden en tan poco tiempo.

Aguardó un segundo, apartó el pelo de la frente, y después retomó la conversación.

»Verá. Cada noche, cuando regresa del bar, tiene la costumbre de tomarse un vaso de leche y comer algo de lo que suelo preparar yo para cenar. Al principio no lo hacía, pero al poco tiempo de empezar a vivir con ella, me di cuenta de que era una chica que necesitaba que alguien le dedicara un poco de atención, así que por las noches empecé a cocinar para las dos y dejarle su ración apartada en un plato para que lo comiera antes de acostarse. Esa noche yo había cenado fuera, pero igualmente, antes de irme a dormir, saqué un poco de queso y de jamón que tenía en la nevera, y se lo dejé en un plato sobre la mesa con un paquete de pan tostado y un vaso limpio.

―Vaya, es usted toda una madraza ―apunté con cierta guasa.

Me parecía una actitud muy paternalista por su parte.

―No la conozco bien ―replicó un poco aireada―, ya le he dicho que es una chica muy discreta y no sé muy bien cómo ha sido su vida antes de entrar en la mía, aunque estoy convencida de que no ha debido de ser fácil. No sé por qué, pero desde que llegó a mi casa he tenido siempre la sensación de que era una mujer con un profundo déficit de afecto.

―Está bien, lo entiendo. Por favor continúe con el relato…

Iba a dirigirme a ella por su nombre, y en ese momento me di cuenta de que aún no me lo había dicho.

―Perdone. No sé si ya me ha dicho su nombre.

―¿Cuál, el mío? ―preguntó.

―Sí, el suyo. Su amiga se llama Rebeca, ¿y usted?

―Ángela. Me llamo Ángela.

―Está bien, Ángela, ¿le parece que nos tuteemos ahora que nos hemos presentado? ―propuse.

―Sin problema ―aceptó.

―Bueno, pues sigue con el relato de los hechos, Ángela. Te habías levanto y al llegar a la cocina, ¿qué es lo que viste que te sorprendió?

Le lancé una sonrisa amable que ella aceptó de buen grado y que me devolvió del mismo modo. Al verla sonreír, sin el rictus rígido autodefensivo con el que había aparecido hacía unos minutos, me pareció una mujer bastante atractiva.

―Pues que en lugar de encontrarme restos de migas por toda la mesa, un plato vacío sobre la encimera, un cartón de leche fuera de la nevera, y un vaso sucio junto a la ventana al lado del cenicero, me encontré que todo estaba tal y como yo lo había dejado la noche anterior. No lo había tocado, así que me di la vuelta y fui hasta su habitación para ver si había regresado a casa esa madrugada.

―Y fue ahí cuando te diste cuenta de que no había pasado la noche en casa.

―Exacto ―confirmó―. La cama estaba deshecha como de costumbre, esa cama solo se hace los sábados cuando yo le cambio las sábanas ―explicó con resignación―, pero no había ni un atisbo de actividad reciente: ni ropa esparcida por el suelo, ni la persiana bajada, ni el calzado fuera del armario, nada. Ahí fue cuando descubrí que Rebeca no había vuelto a casa después del trabajo.

Nos volvimos a quedar callados unos segundos mirándonos directamente a los ojos, mientras yo pensaba en la siguiente cuestión. Su mirada emitía destellos de inquietud.

―De acuerdo, ¿qué hiciste después? ―pregunté.

―En ese momento nada ―respondió―. Al principio, cuando descubrí que no había dormido en casa, durante unos minutos me angustié pensando en la posibilidad de que le hubiese ocurrido algo. Hace mucho tiempo que le vengo advirtiendo que no es prudente que una chica como ella ande sola por la calle a esas horas de la madrugada.

Pero ―intervine―, que durmiera fuera de casa una noche, tampoco sería tan extraño, ¿no?

―Sí y no. Por eso digo que me angustié al principio. En todo el tiempo que hemos estado compartiendo piso, Rebeca nunca ha pasado una noche fuera de casa ―hizo una pausa―. Hasta ese día. Es por eso por lo que más tarde, sí que pensé que tal vez había conocido a alguien, o que simplemente había decido salir de fiesta después del trabajo y aún no había regresado. Todos hemos hecho eso alguna vez y ella no tenía por qué ser diferente. Aunque hasta aquel momento nunca antes lo hubiese hecho. Qué equivocada estaba… ―declaró con aflicción.

Pude ver cómo le asomaba un brillo lacrimal por los párpados inferiores y rápidamente saqué un paquete de pañuelos de papel que llevaba en el bolso del pantalón y se lo ofrecí en silencio. Lo tomó y extrajo uno con el que comenzó a secarse los ojos con cuidado para no estropear el maquillaje.

Lo siento ―se disculpó, mientras con el mismo pañuelo que había retirado las lágrimas se acariciaba la punta de la nariz.

―No tienes por qué disculparte. Es normal que estés preocupada.

Ella hizo una bola con el clínex y con un gesto nervioso se lo guardó en un bolsillo del abrigo. Después, acalorada por el mal momento del recuerdo, tiró hacia abajo de la cremallera del gabán y lo desabrochó por completo, abriéndolo por las solapas para permitir que entrara el aire hasta su pecho. Llevaba puesta una blusa blanca de lunares azul marino, con los dos botones superiores desabrochados de forma muy sugerente y elegante al mismo tiempo.

―Bueno ―continué― ¿qué es lo que hiciste más tarde?

―Pues ese día nada. Me pasé toda la mañana preocupada, intentando convencerme a mí misma de que Rebeca estaba durmiendo tranquilamente en casa de alguna amiga del trabajo o de algún chico que yo no conocía. Pensaba que antes del mediodía regresaría o me haría una llamada para explicarme dónde se encontraba.

―Pero no lo hizo ―apunté.

―No. Y no solo no volvió a casa, sino que tampoco al trabajo. No me moví del apartamento en toda la tarde esperando tener noticias suyas. Hacia las ocho y media, como seguía sin aparecer, salí decidida a encontrarla en el bar en el que trabajaba y echarle un buen rapapolvo por haberme tenido en ascuas todo el día. Cuando llegué al pub solo estaba su compañero detrás de la barra. Le pregunté por Rebeca y él aseguró que no sabía nada de ella. Según me explicó, la noche anterior cerraron como de costumbre sobre las cuatro de la madrugada y después se fueron cada uno por su lado.

¿Y él no estaba extrañado de que su compañera aún no hubiese llegado a trabajar? ―cuestioné.

Sí lo estaba, pero también me dijo que pensaba que simplemente se estaba retrasando. Me contó que a veces llegaba un poco más tarde de la hora, pero que él solía hacer la vista gorda. Esa noche, después de hablar conmigo y antes de que yo me fuera, llamó al propietario del bar y le preguntó por Rebeca pensando que quizás ella le hubiese llamado para justificarse. El otro le aseguró que tampoco sabía nada ―confirmó.

―¿Cómo se llamaba el bar en el que trabaja? ―pregunté luego.

―Se llama “La Mercería”. Es un bar de ambiente, muy de moda en Chueca.

Anoté el nombre en el cuaderno. Después, antes de continuar hablando, revisé los pocos datos que tenía anotados hasta el momento, y me percaté de que aún no conocía la edad de la chica.

―¿Cuántos años tiene Rebeca?

Ángela dudó unos segundos.

―No lo sé ―dijo al fin.

―¿No lo sabes? ―pregunté extrañado.

―La verdad es que tengo que confesar que no. Ya te dije que es una mujer extremadamente reservada. Nunca habla de su vida y nunca ha surgido el tema de la edad. Es muy joven. Mucho más que yo. Supongo que rondará los veinte años.